© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

7月6日活動報告「ホールボディカウンター」

7月6日に開催した「ふくしまでくらすためにできること ~放射線の測定と教育のこれから~」にて発表した「ホールボディカウンター」の活動報告をUPします。

また、報告会後にまとめた「WBCアンケート報告書」を以下のリンクよりダウンロードできます。

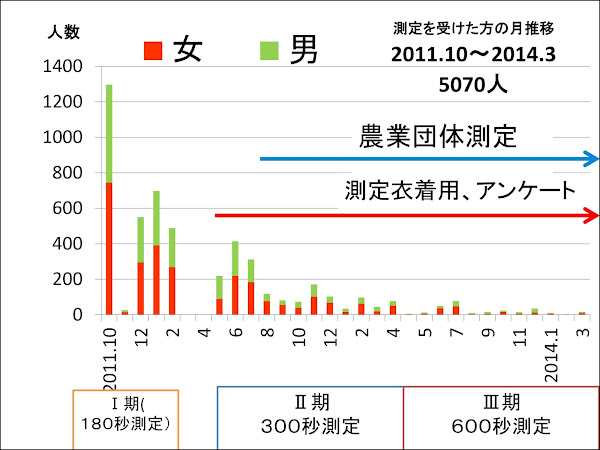

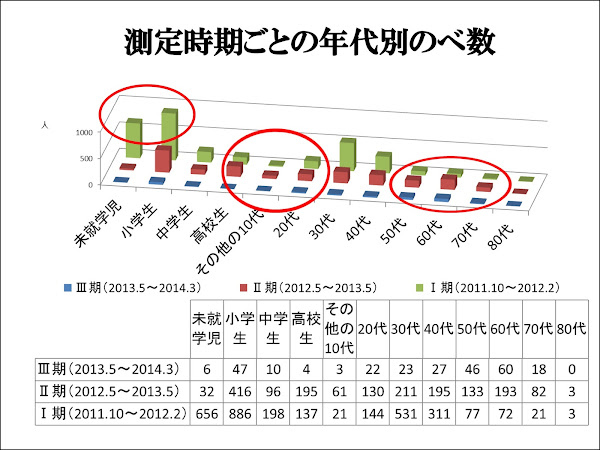

2011年10月1日からWBC測定を開始しました。今回は、開始時期から今年の3月までの2年半の間に測定を受けたのべ5,070人の方の結果について報告します。 測定器は、ベラルーシ製の椅子型ホールボディカウンターです。 測定開始当初は測定依頼が殺到し、一日50人ほどの測定をこなしてもご希望に添えない状態にありました。

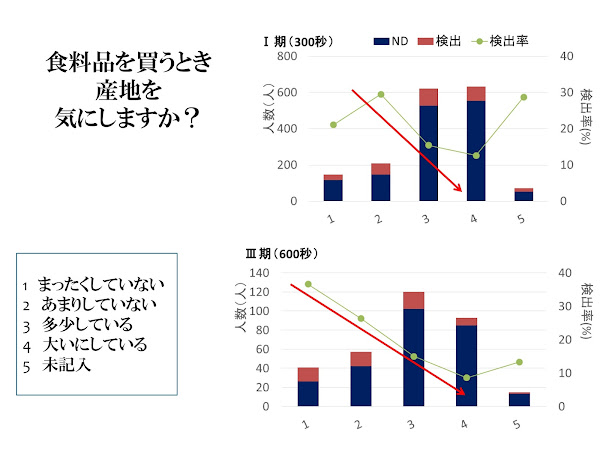

郵送作業や機械の調整のため測定を休んだ期間があります。検出限界を下げるために測定時間を伸ばしましたので、測定時間ごとにⅠ~Ⅲ期として区別しています。そして、継続測定をしている農業者の団体があります。その測定時期(青いライン)も示してあります。

測定衣着用および生活アンケートはⅡ期から実施しました。(青いライン)Ⅰ期は遮蔽が十分でなかったり、衣類の汚染がゼロとはいえない状況でした。したがって、この時期の結果については、そのことを考慮して判断していただく必要があります。【図 01】

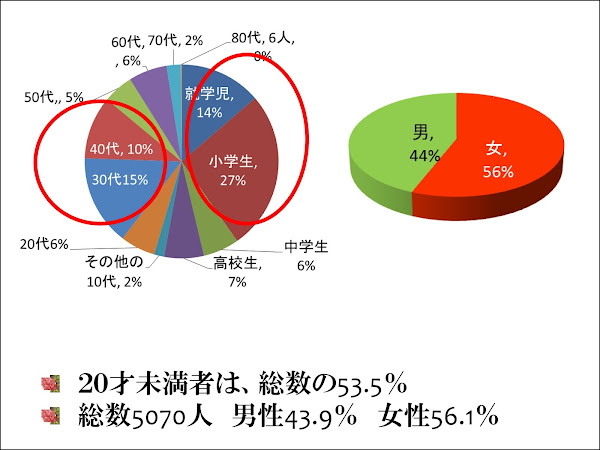

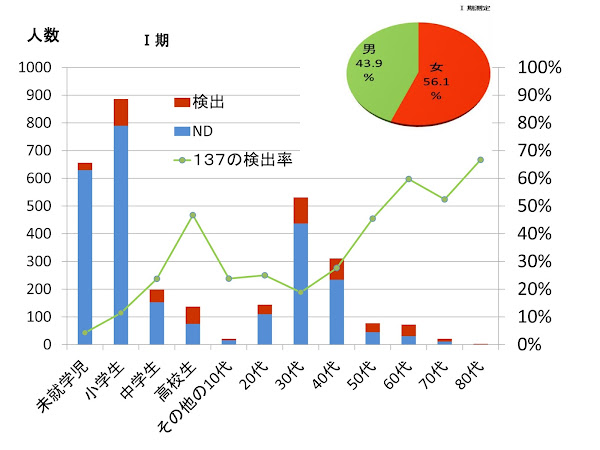

測定を受けた方の割合ですが、未就学児と小学生が全体の4割を占めています。ついで小さいお子さんをお持ちの30代40代が多くなっています。

男女の割合は図のように若干女性が多くなっています。【図 02】

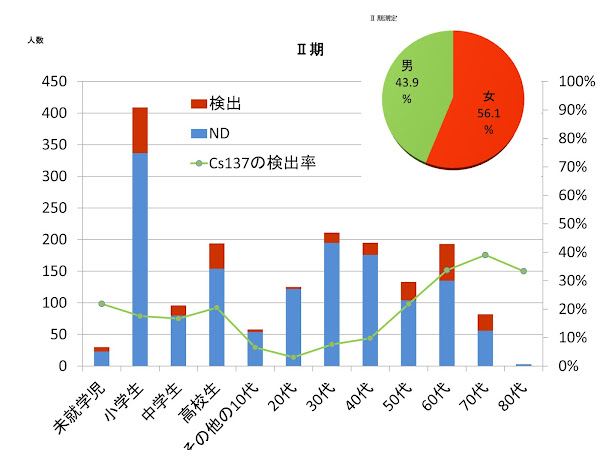

Ⅱ期以降は、未就学児を測定対象から外しました。これは、体が小さいため誤検出しやすい、またじっとして測定をうけることが難しいためです。そのため、行政による測定が開始されたことと相まってⅠ期で希望が多かった年代の測定依頼が極端に少なくなりました。一方、Ⅰ期では受け入れができなかった方、スポーツ少年団、部活動部員、大学、職場、農業者など、団体測定を受けいれることできるようになりました。【図 03】

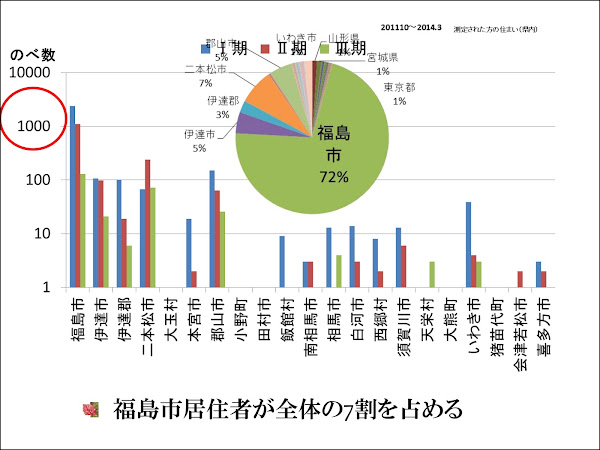

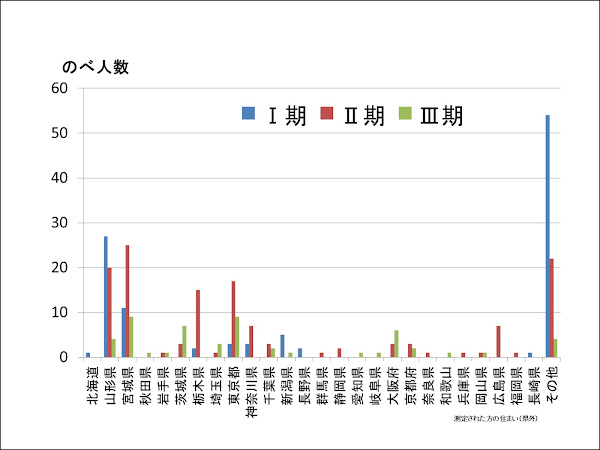

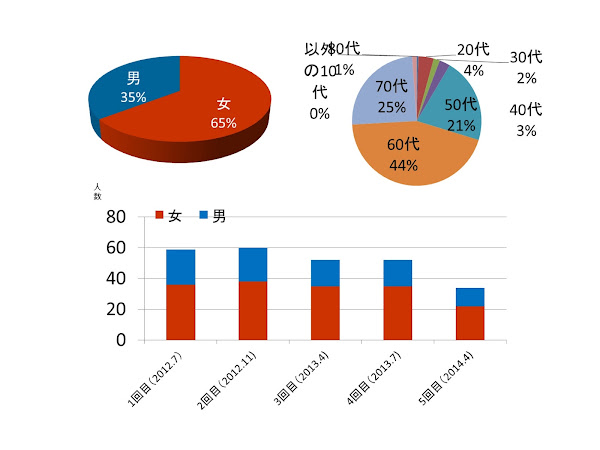

福島市にお住いの方が全体の7割となっています。Ⅰ~Ⅱ期では福島市にお住まいの方が1000人を超え、伊達や二本松、郡山はその1/10の100人程度でした。Ⅲ期になると福島市も100人程度となっています。【図 04】

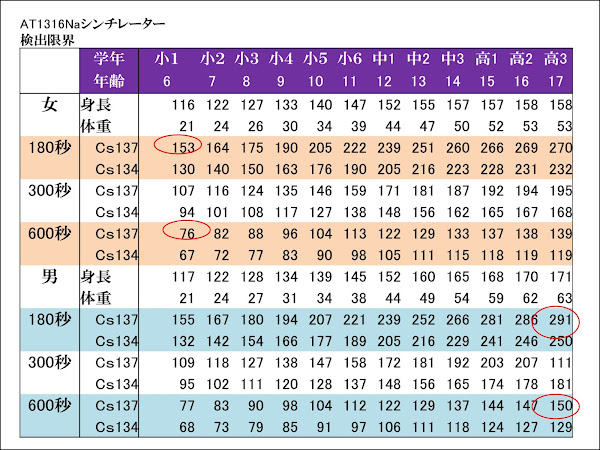

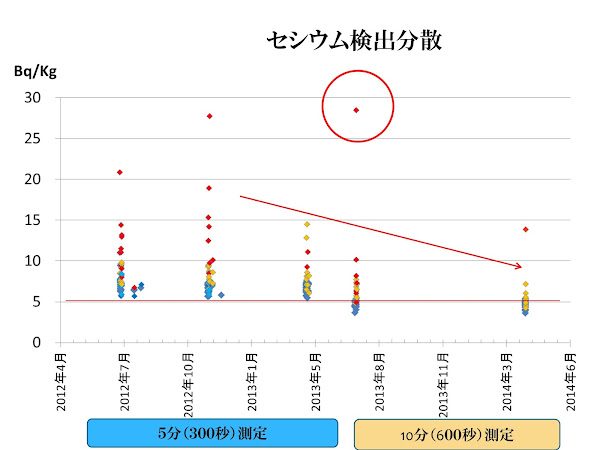

測定時間、体格により値が変わります。Ⅲ期の600秒測定の検出限界は、Ⅰ期180秒の約半分の数値となっています。【図 06】

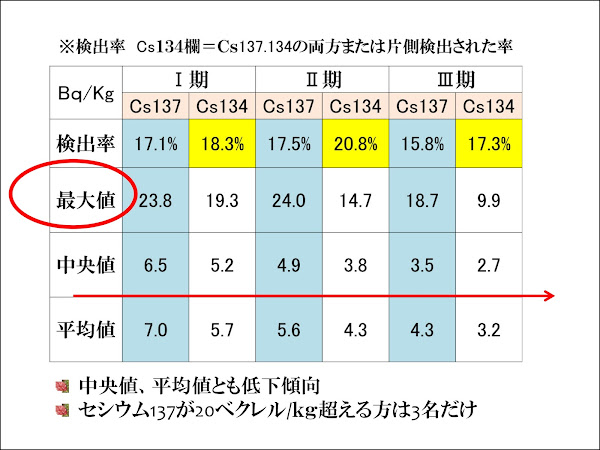

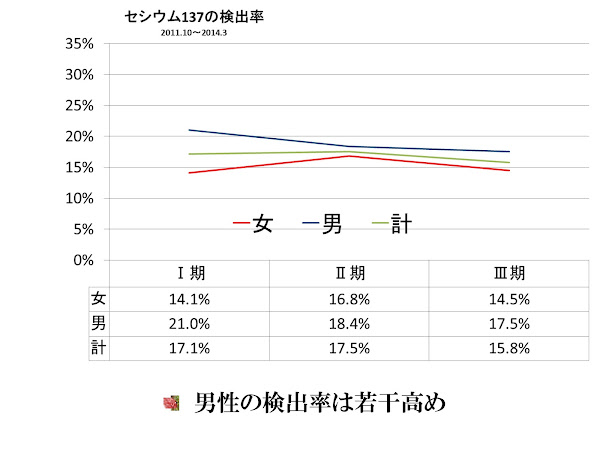

セシウム137の中央値、検出されたかたの平均値は、Ⅰ期からⅢ期にかけともに低下しました。セシウム137がキロ当たり20ベクレルを超える方はⅠ期1名(自衛官)、Ⅱ期2名(農業従事者)だけでした。

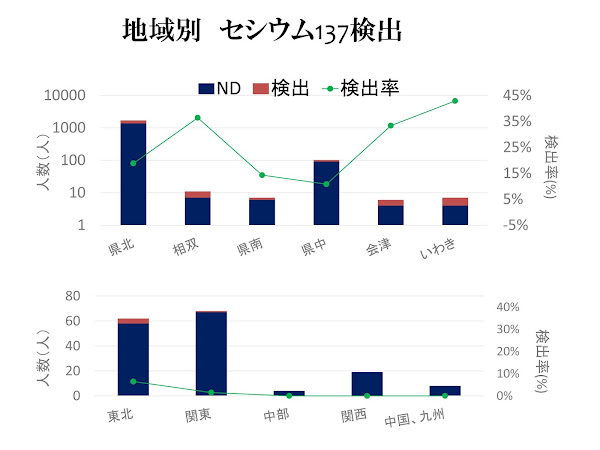

この検出率は、南相馬市立病院 、ひらた病院など検査機関よりも高い数値となっています。これは他の機関では検出限界は300ベクレルに設定しているためと思われます。たとえば体重60Kgならキロ当たり5ベクレル以下、30kgの人なら10ベクレル以下は不検出となり、体格の小さい人ほど不検出として処理されています。【図 07】

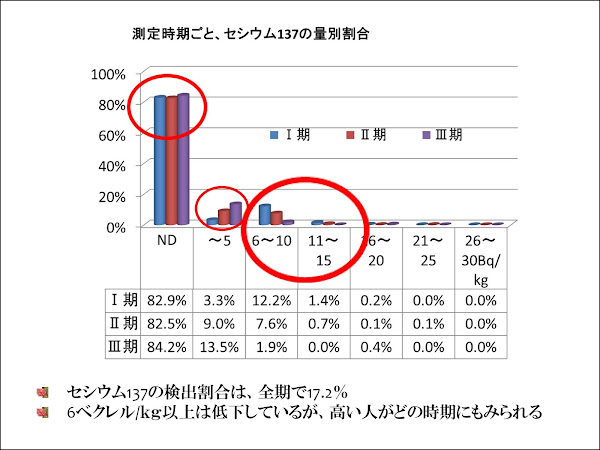

測定時間を延ばしたことで検出限界が下がり後期になるほど体重1kgあたり5ベクレル以下の割合が高くなっています。そのため「不検出」率は他の検査機関のようにはきれいに低下していません。

3年を経過した今、6ベクレル以上の方は着実に減少しています。ただ、どの期も高い方がわずかにいます。

【図 08】

Ⅰ期の傾向として、学齢期では小学生、中学生、高校生と学齢が高くなるにしたがって検出割合も高くなりました。

20代以降は30代が最も低く年代が上がるにしたがって検出割合は高まる傾向がみられました。高齢者の検出率が高いのは他の機関でも同じ傾向です。 【図 10】

【図 11】

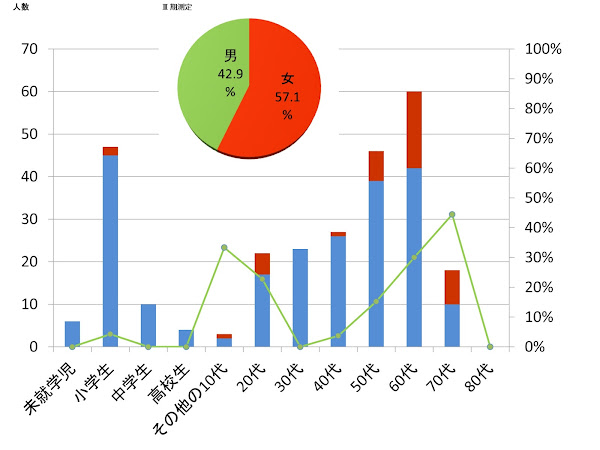

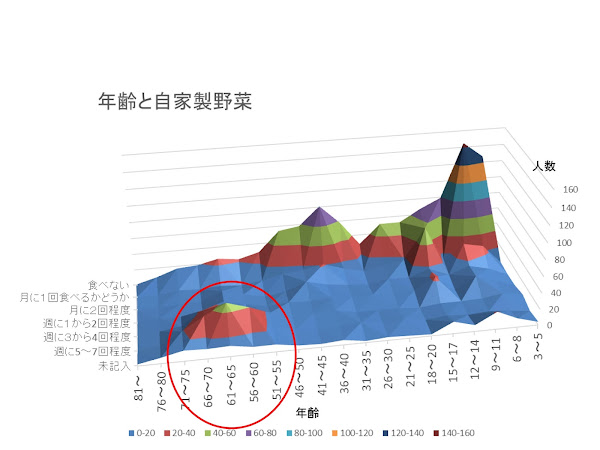

年齢区分では、50代から70代が90%を占め、女性が多く受けています。 【図 13】

赤はセシウム134.137両方検出、黄色は134のみ検出、オレンジは137のみ検出、青は両方とも不検出を表しています。なお、不検出(ND)の方は0としないで検出限界の値を合算しています。NDでも0とは言えない可能性があるからです。

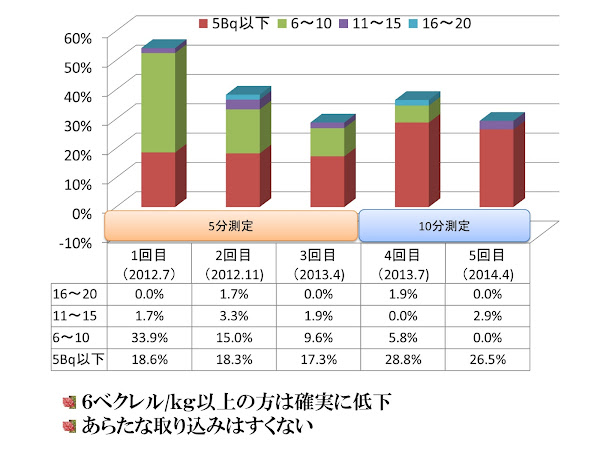

10分測定となった4回目からは、検出限界が下がり5ベクレル以下まで数値が見えるようになりました。

全体の傾向としては、回を重ねるごとに高い値の方が減っています。

突出して高い方がどの時期にもいて、最も高い方は4回目の測定に見られています。

また、4回目からはセシウム134だけが検出される方はいませんでした。半減期の短いセシウム134が捉えにくくなっていることがわかりました。

今後はセシウム137を指標に判断することになると思われます。 【図 14】

4回目からは検出限界値が下がったためキロ当たり5ベクレル以下の方は増えていますが、キロ当たり6ベクレル以上の方の検出割合は回を重ねるごとに低下しています。

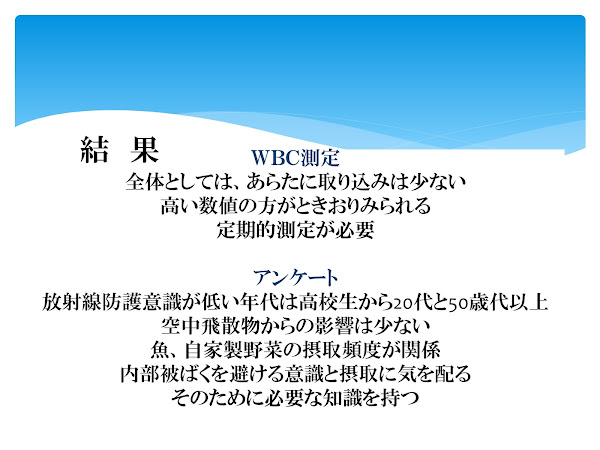

このことから、全体として食物や水、空中飛散物等からの新たな取り込みは少ないことが伺えました。

【図 15】

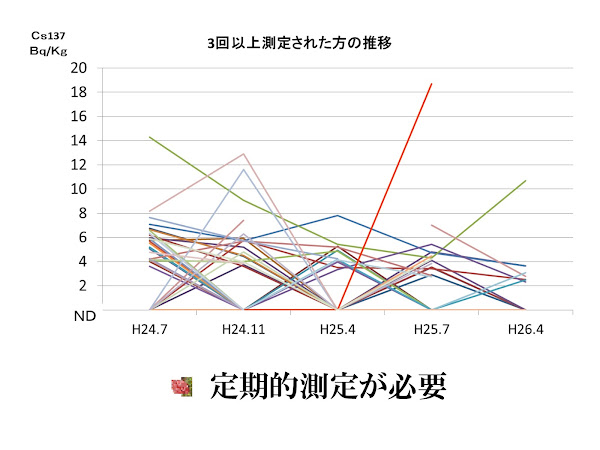

4回目は3回目より上向きとなった方が3分の1程度います。順調に低下している方ばかりではなく、NDで経過していた方が4回目には測定者の中で最高の値となっています。NDだったからと安心せずに定期的な測定が必要だとわかりました。 【図 16】

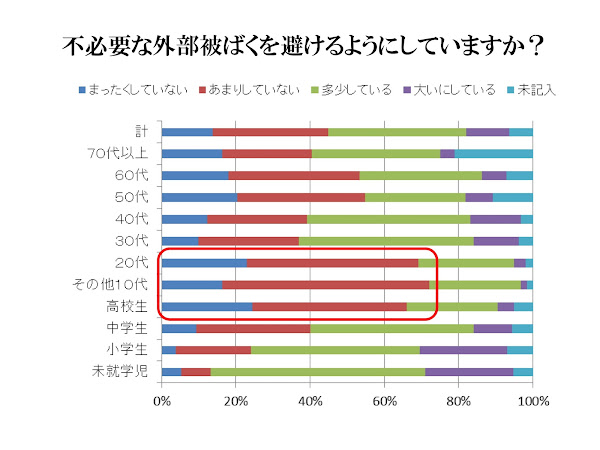

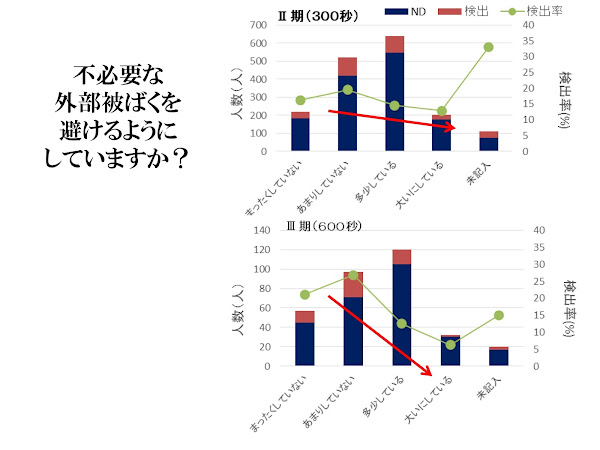

外部被ばくをさけるようにしているかについては、高校生から20代の世代で外部被ばく避ける意識が低いことがわかります。【図 17】

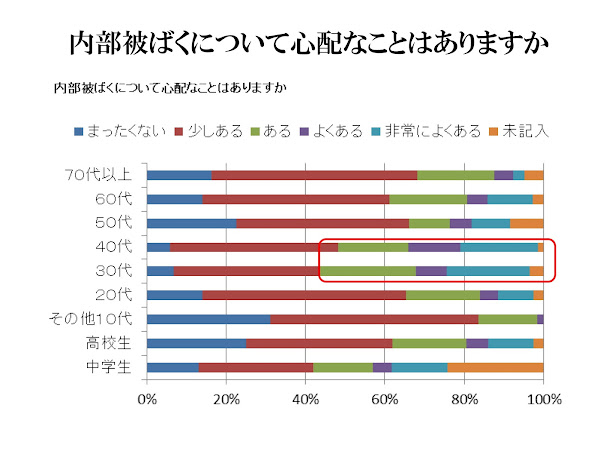

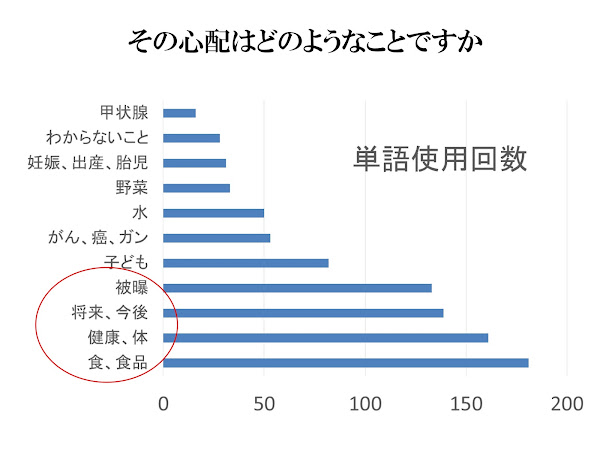

内部被ばくの心配率が高いのは、30~40代の方でした。

また、高校生や20代未満の若い世代の意識は、50歳代以上の層と同じ傾向だとわかりました。 【図 18】

【図 19】

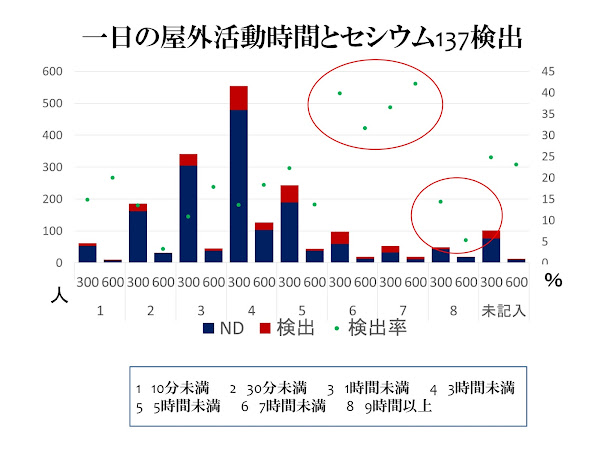

外部被ばくを避けるようとする意識と検出率の違いを見てみると、外部被ばくを気にする方は、600秒測定では、気にしている方ほど検出率は低い傾向にありますが、300秒測定ではほぼ横ばいでした。 【図 21】

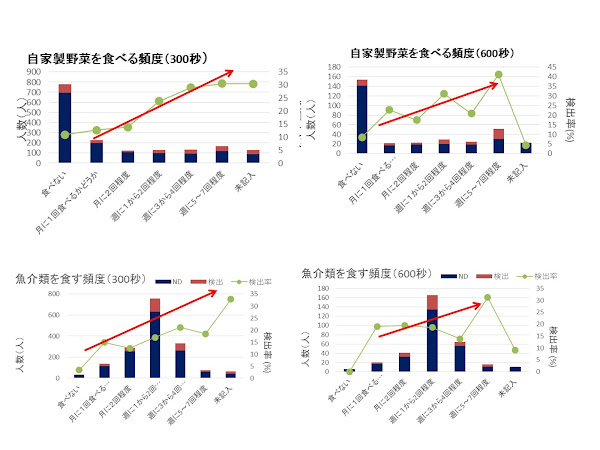

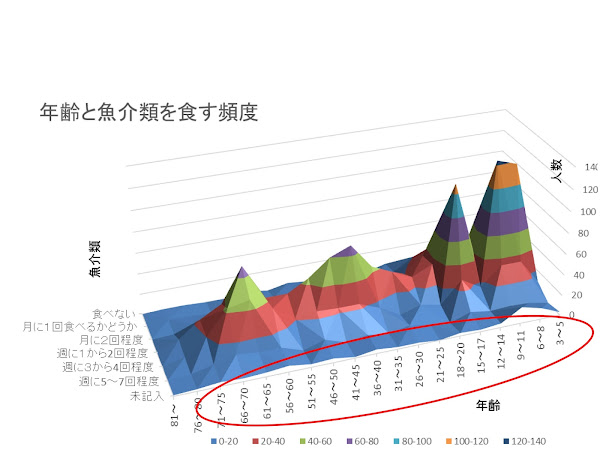

魚介類では、週に1から2回程度食べると答えた人が最も多く、全世代で均等に食べています。【図 26】

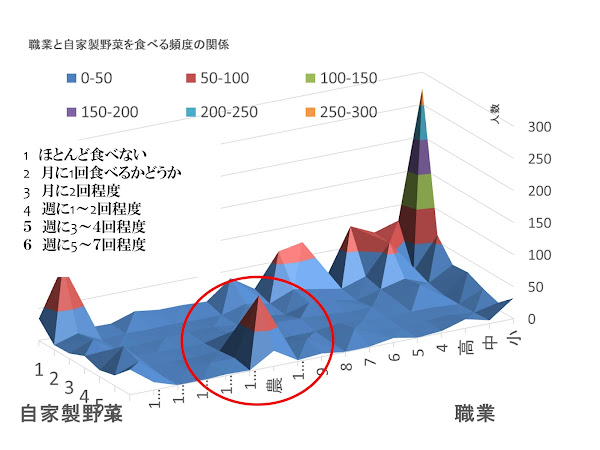

また、アンケートからは食料品を買うときに産地を気にする、魚や自家製野菜を食べる頻度で差が見られています。これらのことから、日常生活の中で放射能の摂取に気を配ること、内部被ばくを避けようとする意識を持つこと、そのために必要な知識を持つことが大切かと思われます。 【図 28】

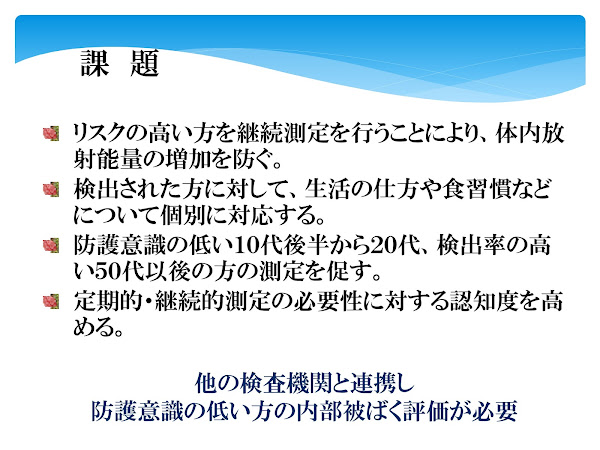

①取り込みのリスクの高い方の継続測定を行うことにより、時間経過に伴う体内放射能量の増加を防ぐこと

②検出した方に対して、個別的に対応すること

③防護意識の低い10代後半から20代、50歳以上の方を測定を促すこと

④定期的・継続的な測定の必要性に対する認知度を高めることが課題と思われます。

今後も、全体像を把握し、内部被ばく防護にWBCの利用が不可欠であると言えます。また、これらのことに対して、測定に関わる他の機関と連携する必要があると考えています。 【図 29】

【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」

ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー

NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…

【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」

下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…